Nella vita professionale ci sono momenti in cui la ricerca si trasforma naturalmente in testi e pubblicazioni. In altri casi, invece, il pensiero progettuale – o il progettare pensando – accompagna ogni giorno il lavoro, diffondendosi nelle pieghe di ogni progetto, senza però trovare la forza o il tempo per sedimentarsi in forme compiute e trasmissibili. Se si vuole vederlo, questo pensiero emerge comunque: nella partecipazione al dibattito disciplinare, si percepisce nei progetti e nelle opere realizzate, ma rimane difficile da raccontare con chiarezza. Il senso di questa collana nasce proprio da qui: ricostruire e valorizzare quella componente riflessiva, spesso implicita, che informa il lavoro quotidiano.

Nella vita professionale ci sono momenti in cui la ricerca si trasforma naturalmente in testi e pubblicazioni. In altri casi, invece, il pensiero progettuale – o il progettare pensando – accompagna ogni giorno il lavoro, diffondendosi nelle pieghe di ogni progetto, senza però trovare la forza o il tempo per sedimentarsi in forme compiute e trasmissibili. Se si vuole vederlo, questo pensiero emerge comunque: nella partecipazione al dibattito disciplinare, si percepisce nei progetti e nelle opere realizzate, ma rimane difficile da raccontare con chiarezza. Il senso di questa collana nasce proprio da qui: ricostruire e valorizzare quella componente riflessiva, spesso implicita, che informa il lavoro quotidiano.

Nella vita professionale ci sono momenti in cui la ricerca si trasforma naturalmente in testi e pubblicazioni. In altri casi, invece, il pensiero progettuale – o il progettare pensando – accompagna ogni giorno il lavoro, diffondendosi nelle pieghe di ogni progetto, senza però trovare la forza o il tempo per sedimentarsi in forme compiute e trasmissibili. Se si vuole vederlo, questo pensiero emerge comunque: nella partecipazione al dibattito disciplinare, si percepisce nei progetti e nelle opere realizzate, ma rimane difficile da raccontare con chiarezza. Il senso di questa collana nasce proprio da qui: ricostruire e valorizzare quella componente riflessiva, spesso implicita, che informa il lavoro quotidiano.

Nella vita professionale ci sono momenti in cui la ricerca si trasforma naturalmente in testi e pubblicazioni. In altri casi, invece, il pensiero progettuale – o il progettare pensando – accompagna ogni giorno il lavoro, diffondendosi nelle pieghe di ogni progetto, senza però trovare la forza o il tempo per sedimentarsi in forme compiute e trasmissibili. Se si vuole vederlo, questo pensiero emerge comunque: nella partecipazione al dibattito disciplinare, si percepisce nei progetti e nelle opere realizzate, ma rimane difficile da raccontare con chiarezza. Il senso di questa collana nasce proprio da qui: ricostruire e valorizzare quella componente riflessiva, spesso implicita, che informa il lavoro quotidiano.

Nella vita professionale ci sono momenti in cui la ricerca si trasforma naturalmente in testi e pubblicazioni. In altri casi, invece, il pensiero progettuale – o il progettare pensando – accompagna ogni giorno il lavoro, diffondendosi nelle pieghe di ogni progetto, senza però trovare la forza o il tempo per sedimentarsi in forme compiute e trasmissibili. Se si vuole vederlo, questo pensiero emerge comunque: nella partecipazione al dibattito disciplinare, si percepisce nei progetti e nelle opere realizzate, ma rimane difficile da raccontare con chiarezza. Il senso di questa collana nasce proprio da qui: ricostruire e valorizzare quella componente riflessiva, spesso implicita, che informa il lavoro quotidiano.

Nella vita professionale ci sono momenti in cui la ricerca si trasforma naturalmente in testi e pubblicazioni. In altri casi, invece, il pensiero progettuale – o il progettare pensando – accompagna ogni giorno il lavoro, diffondendosi nelle pieghe di ogni progetto, senza però trovare la forza o il tempo per sedimentarsi in forme compiute e trasmissibili. Se si vuole vederlo, questo pensiero emerge comunque: nella partecipazione al dibattito disciplinare, si percepisce nei progetti e nelle opere realizzate, ma rimane difficile da raccontare con chiarezza. Il senso di questa collana nasce proprio da qui: ricostruire e valorizzare quella componente riflessiva, spesso implicita, che informa il lavoro quotidiano.

Nella vita professionale ci sono momenti in cui la ricerca si trasforma naturalmente in testi e pubblicazioni. In altri casi, invece, il pensiero progettuale – o il progettare pensando – accompagna ogni giorno il lavoro, diffondendosi nelle pieghe di ogni progetto, senza però trovare la forza o il tempo per sedimentarsi in forme compiute e trasmissibili. Se si vuole vederlo, questo pensiero emerge comunque: nella partecipazione al dibattito disciplinare, si percepisce nei progetti e nelle opere realizzate, ma rimane difficile da raccontare con chiarezza. Il senso di questa collana nasce proprio da qui: ricostruire e valorizzare quella componente riflessiva, spesso implicita, che informa il lavoro quotidiano.

Nella vita professionale ci sono momenti in cui la ricerca si trasforma naturalmente in testi e pubblicazioni. In altri casi, invece, il pensiero progettuale – o il progettare pensando – accompagna ogni giorno il lavoro, diffondendosi nelle pieghe di ogni progetto, senza però trovare la forza o il tempo per sedimentarsi in forme compiute e trasmissibili. Se si vuole vederlo, questo pensiero emerge comunque: nella partecipazione al dibattito disciplinare, si percepisce nei progetti e nelle opere realizzate, ma rimane difficile da raccontare con chiarezza. Il senso di questa collana nasce proprio da qui: ricostruire e valorizzare quella componente riflessiva, spesso implicita, che informa il lavoro quotidiano.

Nella vita professionale ci sono momenti in cui la ricerca si trasforma naturalmente in testi e pubblicazioni. In altri casi, invece, il pensiero progettuale – o il progettare pensando – accompagna ogni giorno il lavoro, diffondendosi nelle pieghe di ogni progetto, senza però trovare la forza o il tempo per sedimentarsi in forme compiute e trasmissibili. Se si vuole vederlo, questo pensiero emerge comunque: nella partecipazione al dibattito disciplinare, si percepisce nei progetti e nelle opere realizzate, ma rimane difficile da raccontare con chiarezza. Il senso di questa collana nasce proprio da qui: ricostruire e valorizzare quella componente riflessiva, spesso implicita, che informa il lavoro quotidiano.

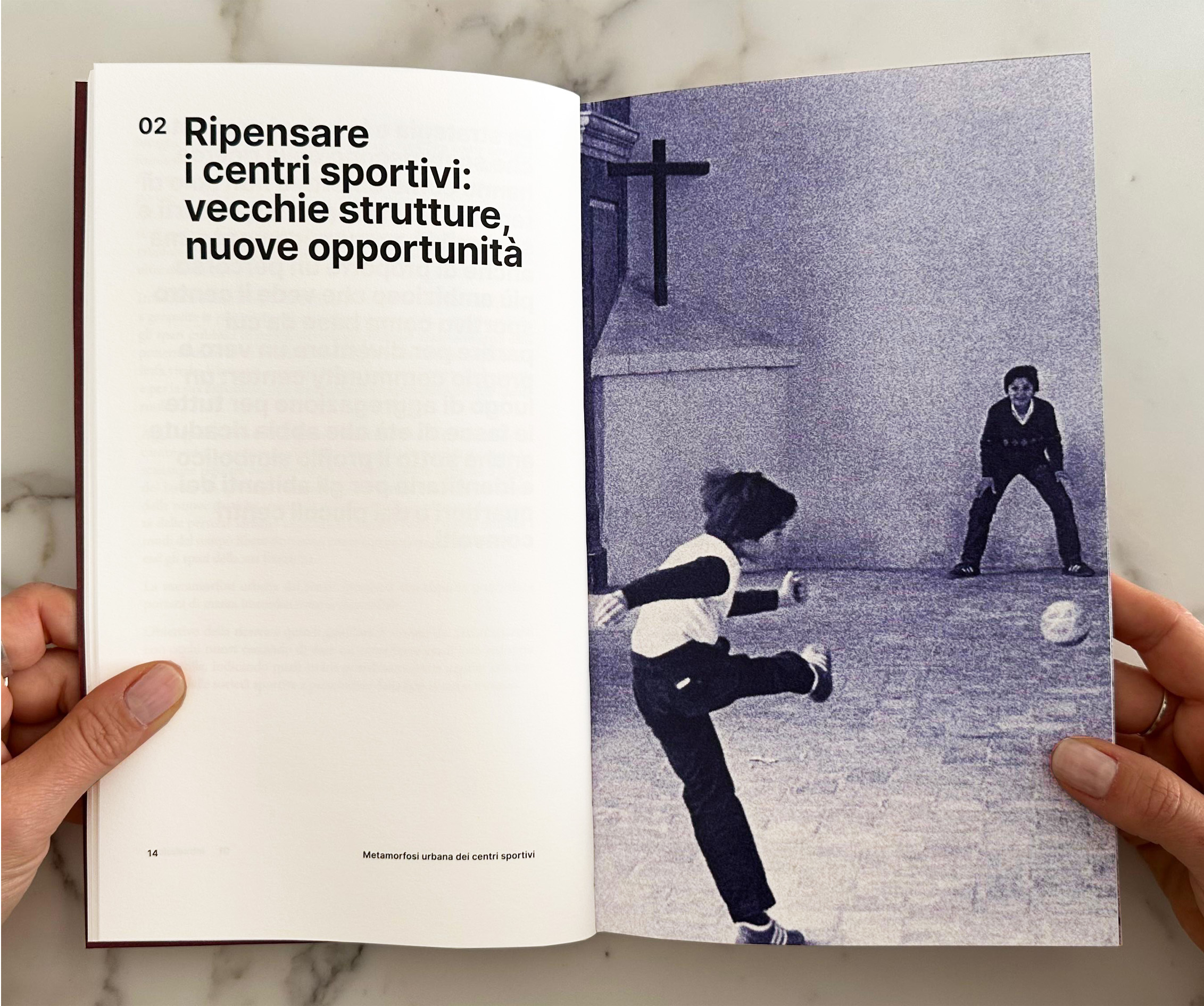

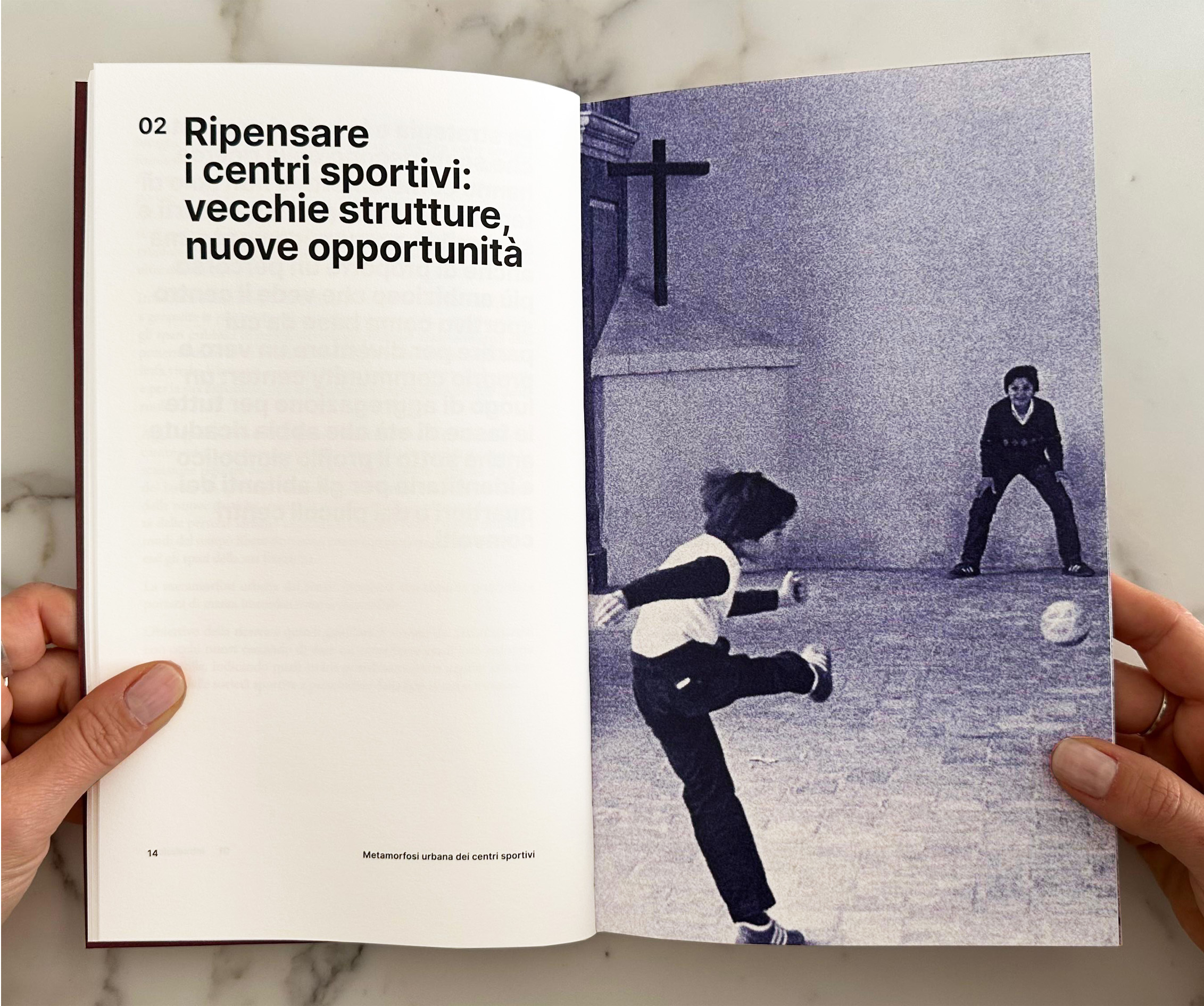

In Italia disponiamo di un vasto patrimonio di centri sportivi, molti dei quali versano però in un avanzato stato di obsolescenza. Alcuni di essi, grazie alla posizione strategica all’interno del tessuto urbano e alle loro dimensioni, offrono l’opportunità di essere ripensati come molto più che semplici luoghi dedicati allo sport.

In Italia disponiamo di un vasto patrimonio di centri sportivi, molti dei quali versano però in un avanzato stato di obsolescenza. Alcuni di essi, grazie alla posizione strategica all’interno del tessuto urbano e alle loro dimensioni, offrono l’opportunità di essere ripensati come molto più che semplici luoghi dedicati allo sport.

In Italia disponiamo di un vasto patrimonio di centri sportivi, molti dei quali versano però in un avanzato stato di obsolescenza. Alcuni di essi, grazie alla posizione strategica all’interno del tessuto urbano e alle loro dimensioni, offrono l’opportunità di essere ripensati come molto più che semplici luoghi dedicati allo sport.

In Italia disponiamo di un vasto patrimonio di centri sportivi, molti dei quali versano però in un avanzato stato di obsolescenza. Alcuni di essi, grazie alla posizione strategica all’interno del tessuto urbano e alle loro dimensioni, offrono l’opportunità di essere ripensati come molto più che semplici luoghi dedicati allo sport.

In Italia disponiamo di un vasto patrimonio di centri sportivi, molti dei quali versano però in un avanzato stato di obsolescenza. Alcuni di essi, grazie alla posizione strategica all’interno del tessuto urbano e alle loro dimensioni, offrono l’opportunità di essere ripensati come molto più che semplici luoghi dedicati allo sport.

In Italia disponiamo di un vasto patrimonio di centri sportivi, molti dei quali versano però in un avanzato stato di obsolescenza. Alcuni di essi, grazie alla posizione strategica all’interno del tessuto urbano e alle loro dimensioni, offrono l’opportunità di essere ripensati come molto più che semplici luoghi dedicati allo sport.

Attraverso un’analisi della situazione attuale dei centri sportivi a Milano, la ricerca si propone di fornire un modello di sviluppo sostenibile capace di rispondere alle esigenze contemporanee della città. L’obiettivo è delineare un percorso di trasformazione più ambizioso, che vada oltre la tradizionale funzione sportiva, promuovendo l’evoluzione del centro sportivo in un vero e proprio community center: un luogo multifunzionale, inclusivo e sostenibile, in grado di favorire la socialità, il benessere e la coesione territoriale.

Attraverso un’analisi della situazione attuale dei centri sportivi a Milano, la ricerca si propone di fornire un modello di sviluppo sostenibile capace di rispondere alle esigenze contemporanee della città. L’obiettivo è delineare un percorso di trasformazione più ambizioso, che vada oltre la tradizionale funzione sportiva, promuovendo l’evoluzione del centro sportivo in un vero e proprio community center: un luogo multifunzionale, inclusivo e sostenibile, in grado di favorire la socialità, il benessere e la coesione territoriale.

Attraverso un’analisi della situazione attuale dei centri sportivi a Milano, la ricerca si propone di fornire un modello di sviluppo sostenibile capace di rispondere alle esigenze contemporanee della città. L’obiettivo è delineare un percorso di trasformazione più ambizioso, che vada oltre la tradizionale funzione sportiva, promuovendo l’evoluzione del centro sportivo in un vero e proprio community center: un luogo multifunzionale, inclusivo e sostenibile, in grado di favorire la socialità, il benessere e la coesione territoriale.

Attraverso un’analisi della situazione attuale dei centri sportivi a Milano, la ricerca si propone di fornire un modello di sviluppo sostenibile capace di rispondere alle esigenze contemporanee della città. L’obiettivo è delineare un percorso di trasformazione più ambizioso, che vada oltre la tradizionale funzione sportiva, promuovendo l’evoluzione del centro sportivo in un vero e proprio community center: un luogo multifunzionale, inclusivo e sostenibile, in grado di favorire la socialità, il benessere e la coesione territoriale.

Attraverso un’analisi della situazione attuale dei centri sportivi a Milano, la ricerca si propone di fornire un modello di sviluppo sostenibile capace di rispondere alle esigenze contemporanee della città. L’obiettivo è delineare un percorso di trasformazione più ambizioso, che vada oltre la tradizionale funzione sportiva, promuovendo l’evoluzione del centro sportivo in un vero e proprio community center: un luogo multifunzionale, inclusivo e sostenibile, in grado di favorire la socialità, il benessere e la coesione territoriale.

Attraverso un’analisi della situazione attuale dei centri sportivi a Milano, la ricerca si propone di fornire un modello di sviluppo sostenibile capace di rispondere alle esigenze contemporanee della città. L’obiettivo è delineare un percorso di trasformazione più ambizioso, che vada oltre la tradizionale funzione sportiva, promuovendo l’evoluzione del centro sportivo in un vero e proprio community center: un luogo multifunzionale, inclusivo e sostenibile, in grado di favorire la socialità, il benessere e la coesione territoriale.

Per raggiungere un simile obiettivo, è necessario ripensare radicalmente la natura stessa di questi centri. Occorre, innanzitutto, ampliare la gamma delle attività proposte, integrando funzioni diversificate in grado di attrarre un pubblico eterogeneo. Parallelamente, è indispensabile rivedere i modelli economici e gestionali, individuando soluzioni sostenibili che consentano di autofinanziare, almeno in parte, i nuovi investimenti – pubblici o privati – necessari alla loro trasformazione.

Per raggiungere un simile obiettivo, è necessario ripensare radicalmente la natura stessa di questi centri. Occorre, innanzitutto, ampliare la gamma delle attività proposte, integrando funzioni diversificate in grado di attrarre un pubblico eterogeneo. Parallelamente, è indispensabile rivedere i modelli economici e gestionali, individuando soluzioni sostenibili che consentano di autofinanziare, almeno in parte, i nuovi investimenti – pubblici o privati – necessari alla loro trasformazione.

Per raggiungere un simile obiettivo, è necessario ripensare radicalmente la natura stessa di questi centri. Occorre, innanzitutto, ampliare la gamma delle attività proposte, integrando funzioni diversificate in grado di attrarre un pubblico eterogeneo. Parallelamente, è indispensabile rivedere i modelli economici e gestionali, individuando soluzioni sostenibili che consentano di autofinanziare, almeno in parte, i nuovi investimenti – pubblici o privati – necessari alla loro trasformazione.

Per raggiungere un simile obiettivo, è necessario ripensare radicalmente la natura stessa di questi centri. Occorre, innanzitutto, ampliare la gamma delle attività proposte, integrando funzioni diversificate in grado di attrarre un pubblico eterogeneo. Parallelamente, è indispensabile rivedere i modelli economici e gestionali, individuando soluzioni sostenibili che consentano di autofinanziare, almeno in parte, i nuovi investimenti – pubblici o privati – necessari alla loro trasformazione.

Per raggiungere un simile obiettivo, è necessario ripensare radicalmente la natura stessa di questi centri. Occorre, innanzitutto, ampliare la gamma delle attività proposte, integrando funzioni diversificate in grado di attrarre un pubblico eterogeneo. Parallelamente, è indispensabile rivedere i modelli economici e gestionali, individuando soluzioni sostenibili che consentano di autofinanziare, almeno in parte, i nuovi investimenti – pubblici o privati – necessari alla loro trasformazione.

Per raggiungere un simile obiettivo, è necessario ripensare radicalmente la natura stessa di questi centri. Occorre, innanzitutto, ampliare la gamma delle attività proposte, integrando funzioni diversificate in grado di attrarre un pubblico eterogeneo. Parallelamente, è indispensabile rivedere i modelli economici e gestionali, individuando soluzioni sostenibili che consentano di autofinanziare, almeno in parte, i nuovi investimenti – pubblici o privati – necessari alla loro trasformazione.

Il volume intreccia analisi teoriche e pratica architettonica, esplorando i centri sportivi di Milano come luoghi capaci di trasformarsi da semplici strutture a spazi multifunzionali e comunitari. Attraverso dati, contesto normativo, strategie di rigenerazione urbana e casi concreti, il libro offre una visione complessiva delle opportunità di sviluppo sostenibile dei centri sportivi, suggerendo approcci replicabili e condivisibili per reinventare questi spazi a beneficio della città e delle comunità locali.

Il volume intreccia analisi teoriche e pratica architettonica, esplorando i centri sportivi di Milano come luoghi capaci di trasformarsi da semplici strutture a spazi multifunzionali e comunitari. Attraverso dati, contesto normativo, strategie di rigenerazione urbana e casi concreti, il libro offre una visione complessiva delle opportunità di sviluppo sostenibile dei centri sportivi, suggerendo approcci replicabili e condivisibili per reinventare questi spazi a beneficio della città e delle comunità locali.

Il volume intreccia analisi teoriche e pratica architettonica, esplorando i centri sportivi di Milano come luoghi capaci di trasformarsi da semplici strutture a spazi multifunzionali e comunitari. Attraverso dati, contesto normativo, strategie di rigenerazione urbana e casi concreti, il libro offre una visione complessiva delle opportunità di sviluppo sostenibile dei centri sportivi, suggerendo approcci replicabili e condivisibili per reinventare questi spazi a beneficio della città e delle comunità locali.

Il volume intreccia analisi teoriche e pratica architettonica, esplorando i centri sportivi di Milano come luoghi capaci di trasformarsi da semplici strutture a spazi multifunzionali e comunitari. Attraverso dati, contesto normativo, strategie di rigenerazione urbana e casi concreti, il libro offre una visione complessiva delle opportunità di sviluppo sostenibile dei centri sportivi, suggerendo approcci replicabili e condivisibili per reinventare questi spazi a beneficio della città e delle comunità locali.

Il volume intreccia analisi teoriche e pratica architettonica, esplorando i centri sportivi di Milano come luoghi capaci di trasformarsi da semplici strutture a spazi multifunzionali e comunitari. Attraverso dati, contesto normativo, strategie di rigenerazione urbana e casi concreti, il libro offre una visione complessiva delle opportunità di sviluppo sostenibile dei centri sportivi, suggerendo approcci replicabili e condivisibili per reinventare questi spazi a beneficio della città e delle comunità locali.

Il volume intreccia analisi teoriche e pratica architettonica, esplorando i centri sportivi di Milano come luoghi capaci di trasformarsi da semplici strutture a spazi multifunzionali e comunitari. Attraverso dati, contesto normativo, strategie di rigenerazione urbana e casi concreti, il libro offre una visione complessiva delle opportunità di sviluppo sostenibile dei centri sportivi, suggerendo approcci replicabili e condivisibili per reinventare questi spazi a beneficio della città e delle comunità locali.

Curatela De Amicis Architetti con Giacomo De Amicis, Rossella Destefani e Lavinia Garatti

Coordinamento editoriale Lavinia Garatti

Concept creativo e graphic design Saganaki Agency

Apparati e ricerca iconografica Matteo Da Lisca, Cecilia Bandera

Stampato da Officina Tipografica Bodrato

Prima edizione Ottobre 2025